Régiments et peuples guerriers

Entrez un sous-titre ici

chevalier romain du I siècle

reconstruction d'un chevalier romain du I siècle d. c

provenant du groupe de reconstruction espagnol legio XI C.P.F cohors

III hispana.

Pier Paolo Rvsticvs Siercovich partagé par Philippe Pierart

LA LEGION ROMAINE

La légion à l'époque des guerres contre Pyrrhus est à peu près semblable à celle des guerres puniques ou macédoniennes. On y trouve deux types de fantassins.

D'abord l'infanterie légère.

Les fantassins légers ouvrent les hostilités, ils contrent l'infanterie légère adverse ou s'attaquent à l'infanterie de bataille de l'ennemi, et affrontent les éléphants. Ils servent également à l'éclairage dans certains types de terrain comme les bois ou forêts où la cavalerie n'a pas d'utilité. Cependant le sort de la bataille ne dépend pas d'eux. Une fois les javelines tirées ils se replient derrière les manipules de hastatii, principes ou triarii dont ils font partie intégrante. Cette infanterie légère s'appelle d'abord leves, elle est probablement armée d'une lance courte et de javelines, sans bouclier ni casque. Plus tard ce seront les velites, armés de javelines et protégés par un bouclier rond de taille moyenne, ils sont parfois couverts de peaux de loups et portent un casque simple.L'infanterie lourde est la reine des batailles au sein de l'armée romaine de l'époque.On trouve tout d'abord les hastati. et comme leur nom ne le sous-entend pas ils sont armés d'un javelot tout particulier, le pilum et le glaive, gladius. Le pilumest destiné à être utilisé au moment qui précède la charge, mais également afin de handicaper celle de l'ennemi. Le hastati est un combattant dans la fleur de l'âge, plein de feu mais pas forcément aguerri. Pour sa protection, il porte une plaque carrée, rectangulaire ou ronde de taille modeste tenue en place par des courroies protégeant le haut de la poitrine, le cardiopilax,il est en outre coiffé d'un casque surmonté de trois plumes et protégé par un grand bouclier, le scutum. Parfois le hastati porte une jambière, ocreæ, sorte de cnémide protégeant le tibia qui n'est pas couvert par le bouclier.Ensuite viennent les principes. Au début de la période, ils sont armés de la lancea, sorte de lance courte, Pour le reste le principeest équipé de façon relativement similaire aux hastatii,Plus tard la cotte de mailles sera répandue de façon importante en leur sein, et eux aussi seront équipés du pilum. Il s'agit de combattants aguerris.Viennent ensuite les triarii. Ce sont des vétérans, comme on peut s'y attendre ils sont bien équipés et forment la réserve de la légion, le dernier recours. Ils sont armés de la lance.

La cavalerie est peu nombreuse, elle est utilisée pour couvrir la marche de l'armée et occupe les ailes dans le dispositif de bataille. Les cavaliers (equites) portent un casque et une cuirasse ou une cotte de mailles, un bouclier rond de taille moyenne, le parma equestris et est armé d'une lance courte et d'une épée.La légion est composée de dix manipules de hastatii, dix de principes et dix de triarii, les hastatii et principes comptent deux centuries de fantassins lourds (ordo prior et ordo posterior), soit 120 hommes plus leur contingent de fantassins légers, leves ou velites. Ensuite viennent les manipules de triarii, organisés de la même façon mais moitié moins nombreux, Au total, on a donc 1200 hastatii, 1200 principes, 600 triarrii et 1200 leves ou velites, soit 4200 hommes par légion.

Et à chaque légion est adjointe une unité de cavalerie de 10 turmes de 3 décuries, soit 300 cavaliers.Chaque manipule possède son enseigne (en latin signum), une hampe terminée par un fer de lance, qui représente l'âme même de la formation.Les velites forment un écran derrière lequel la première ligne de bataille se déploie, Il s'agit des hastatii qui vont se porter au contact de l'ennemi. Si les hastatii ne suffisent pas, ils sont remplacés par la deuxième ligne formée par les principes. Bien entendu il peut y avoir des exceptions, ainsi à Zama, Scipion envoie ses principes prolonger la ligne de hastatii de façon à déborder celle de l'ennemi. Si l'ennemi n'est toujours pas enfoncé, l'heure est grave, les triarii vont forme la dernier ligne derrière laquelle leurs camarades vont pouvoir se replier... Pendant tout ce temps, les equites, réunis sur l' aile droite (la cavalerie alliée occupant la gauche) vont essayer d'empêcher le contournement de la cavalerie ennemie ou tenter de tourner le flanc de l'adversaire, comme à Héraclée.

On ne sais pas précisément comment le remplacement de ligne s'effectue mais il est certain que les petites unités très mobiles que sont les manipules y aident!Il y a d'ordinaire deux légions sous les ordres d'un consul, et elles forment ce qu'an appelle l'armée consulaire, exercitus consularis. La légion elle-même n'a pas de commandant spécial; elle dépend de six tribuns militaires (tribun militum). A ces deux légions viennent s'ajouter deux « ailes » ou alae d'alliés italiens. L'armée consulaire représente grosso-modo 20000 hommes.LES ALLIES :Ils proviennent des cités du Latium, des colonies latines et de tribus italiennes. Les contingents de socii sont regroupés en cohors commandées par un préfet. Chaque cohorte compte 500 soldats. La cavalerie est subdivisée en escadrons ou turmae.Dix cohortes forment une ala sociorum. Un corps d'élite, les extraordinarii, regroupe les meilleurs combattants fournis par les alliés.L'ala sociorum est commandée par un nombre de préfets des alliés ou praefecti sociorum, romains de rang équestre, nommés par les consuls. Il est probable qu'ils sont au nombre de six. La cavalerie est sous les ordres du praefecti equitum, souvent de rang sénatorial et va se masser à gauche, elle est en principe trois fois plus nombreuse que leurs homologues des equites.L'équipement des troupes alliées reste encore de facture indigène, sensiblement plus léger que l'équipement romain.

Robert Tison

L'armée mongole de Genghis Khan

L'armée mongole de Genghis KhanL'histoire des armées mongoles ressemble à un catalogue de superlatifs.Aucune autre armée n'a jamais gagné autant de batailles ni conquit autant de territoires, provoqué autant la terreur et procédé à autant de massacres des vaincus.Les armées mongoles ont été capables d' attaques simultanément la Corée et la Pologne !Elles ont marché sur la Russie, en hiver, survivant à l'entreprise, et remportant une victoire écrasante!C'est la conséquence de la volonté d'un homme: Genghis Khan, qui en 1206, a décidé, avec le concours du Ciel, de conquérir la Terre, d'ailleurs Genghis Khan ne signifie t'il pas « Souverain Universel » ?A la fin du XIIIe siècle, les Mongols auront été en conflit avec des états aussi éloignés les uns des autres que la Pologne, le Japon, la Hongrie, la Russie, la Palestine, la Perse, l'Inde, la Chine, la Birmanie et le Vietnam, et avec des adversaires aussi divers que les chevaliers Teutoniques ou les Samouraïs...

Origines:

Gengis Khan naît (entre 1155 et 1162) dans une tribu mongole nomade, à proximité du montBurkhan Khaldun (proche d'Oulan Bator).Passons rapidement sur ses années de jeunesse : son père, chef de clan des Qiyat (de la tribu des Bordjiguines) est empoisonné, et sa mère Hö'elün et ses trois frères et sa sœur Qasar, Qaci'un, Temüje et Temülün son rejetés par le nouveau chef du clan des Taïdjioutes qui s'est emparé du pouvoir.Temüdjin assure alors tant bien que mal la survie de sa famille, souffre de la faim et du froid, mais les obstacles renforcent son mental et grâce à son courage et à ténacité il finit par se lier d'amitié avec Bo'ortchu et Djamuqa, chef des Jadaran.Fiancé à Börte à neuf ans, avant la mort de son père, il se marie vers 1181 ce qui assure son statut social. Les Merkit, qui avaient enlevé son épouse sont écrasés par Temüdjin. Elle lui donnera quatre fils avec Djötchi, Djagataï, Ögëdaï, et Tolui.Genèse : Se forgeant de solides amitiés parmi les chefs des clans mongols, Temüjin réussit vers 1195-1197 après une série de guerres et d'alliances diverses à se faire nommer Khan par le qüriltaï.En 1202 il écrase les Tatars et domine la Mongolie orientale puis centrale. En 1203, il lance ses premières campagnes contre les Xixiaoccidentaux. Les Qarluq, les Khitans du nord et les Kara Khitai se rallient à lui. C'est en 1206 qu'il est proclamé Tchingis Kaghan. dès lors Temüjin est connu sous la dénomination de« Genghis Khan ».En 1206-1207 soumission du sud de la Sibérie. Ralliement des Önggöt de Mongolie, anciens alliés des Jin.En 1209 les Xixia demandent la paix et promettent leur concours. Ralliement des Ouïgours.En 1211-1212 Gengis Khans'attaque à la dynastie Jin(dynastie mandchoue des Jürchen). Conquête de la Mandchourie.En 1214-1215 l'empereur Jin replie sa capitale à Kaifeng, capitale des Song. Pékin tombe en 1215. Ralliement de généraux Jin d'ethnies diverses.

En 1218 l'attention des Mongols se tourne vers le khanat du Kara-Kitan où un usurpateur nestorien persécute les musulmans. Ils y sont accueillis en libérateurs.En 1219-1221 Gengis Khan ravage le Khorezm du shah Mohammed, qui a fait assassiner ses ambassadeurs. Samarkand tombe en 1220. Le fils du shah est poursuivi jusqu'aux rives de l'Indus.En 1221-1223 l'invasion se poursuit vers l'Europe sous la direction des généraux Jebe et Subotaï. A la mort de Jebe, lors de la bataille du fleuve Khalkha,qui a lieu au mois de mai 1223, les forces de Subotaï écrasent une coalition rassemblant les princes Rus de Galicie Volhynie, de Kiev, de Tchernikov et de Smolensk. Les Mongols se retirent après leur victoire.1223-1226 rentré en Mongolie à la mort du général Muqali, Gengis Khan fait face à une rébellion des Tangout. Dès 1226, la majeure partie de l'empire Xixia est annexée.1227 mort de Jochi, puis de Gengis Khan le 18 août lors du siège de la capitale Tangout.Gengis Khan détruit aussi les forteresses et massacre les membres de la secte des Assassins...L'ordre de bataille : Genghis Khan crée une armée avec une hiérarchie dans l'organisation des unités, basée sur le chiffre neuf, bien que le système ressemble à un système décimal (les Mongols attribuent des vertus particulières au chiffre neuf) :

- l'unité de base est un peloton de neuf cavaliers, commandée par un chef (soit un groupe de dix hommes, dont le chef est souvent appelé "dizainier" en Occident) ou arban ;

- l'escadron comporte neuf pelotons, soit 90 cavaliers, plus le chef d'escadron, également chef de son peloton (soit cent hommes au total) ;

- le régiment ou gourane, groupe de dix escadrons, soit 999 hommes, plus son chef ;

- plus tard, des toumanes de dix mille hommes sont mis en place.

- la logistique (voir plus bas)

- le renseignement: sur tous les aspects du pays à conquérir, aussi bien géographiques (relief, climat), militaire (places fortes et tactiques de l'ennemi, effectifs) que sur la société adverse (mentalité, coutumes).

- sur le champ de bataille, elle utilise un système de trompes et de drapeaux, abaissés et soulevés par le commandant, qui permet au général en chef, grâce à l'entraînement et à la discipline des troupes, de déplacer ses troupes sur des positions prévues du champ de bataille ou de choisir l'allure du déplacement, comme la charge, la retraite, le contournement, et ce, dès qu'il l'a décidé;

- à longue distance, les cavaliers-flèche transmettent les ordres d'une armée à l'autre, portent les ordres de mobilisation, communiquent les renseignements des espions ou des éclaireurs en un temps record (grâce à un système de relais, notamment).

Ces stratagèmes peuvent être proposés par n'importe quel officier ou sous-officier, sont essayés et répétés pendant la préparation de la campagne et l'instruction des gradés. Ce concept opérationnel leur assure une victoire rapide sur tous les ennemis de leur histoire.L'arc mongol : pour comprendre le succès des armées de Gengis Khan il nous faut parler de l'arc utilisé par le cavalier mongol.Le fameux arc mongol est bien plus puissant que l'arc long anglais .La portée pratique est de deux cent pas environ, et l'archer à cheval mongol a à sa disposition des flèches à la pointe adaptée à diverses tâches. Le tir le plus dévastateur se fait à courte portée où la flèche traverse les meilleures protections de l'époque.Il s'agit d'un arc composite recourbé. Les arcs mongols anciens font partie de la tradition asiatique des arcs composites, le noyau est en bambou, avec une corne sur le ventre (face à l'archer), liés ensemble par une colle animale. Comme la colle animale est dissoute dans l'eau, un environnement trop humide est préjudiciable, de fait on peut protéger l'arc en le plaçant dans une enveloppe de cuir lorsqu'il n'est pas utilisé, voir une enveloppe d'écorce de bouleau.Le bouleau est un matériau typique pour les flèches, La longueur normale d'une flèche est comprise entre 80 et 100 cm, et le diamètre du tube est d'environ 1 cm. En ce qui concerne les garnitures, on préfère les plumes de queue de grue, mais les plumes de queue de tous les oiseaux sont utilisables. Les plumes d' aigle, constituent une flèche particulièrement prisée, mais comme les aigles sont rares, la plupart des flèches ne peuvent évidemment pas avoir des plumes d'aigle. On dit que les plumes prélevées sur les ailes volent moins bien une fois en l'air. Par conséquent, quand le choix est donné, les plumes de la queue sont préférés. Les Mongols accordent une attention particulière aux moindres détails, la position des garnitures par rapport à leur taille et la partie de l'oiseau dont elles proviennent ont une grande importance pour une rotation correcte et un bon équilibre dans les airs. Par conséquent, ces facteurs sont minutieusement pris en compte lors de la réalisation de flèches suivant l'ancienne norme mongole.Les pointes de flèches peuvent être des lames en métal utilisées pour le gros gibier (ou la guerre), des pointes en os ou en bois, utilisées pour la chasse aux oiseaux et aux petits animaux. L'impact élevé de cet arc garantit que toucher un point osseux sera mortel en frappant le corps d'un petit animal ou d'un oiseau. Les flèches sifflantes sont également utiles pendant la chasse, car le sifflement à pour effet de faire s'arrêter la proie,, curieuse de voir ce qu'il y a dans le ciel. Cela donne au chasseur le temps de lancer une seconde flèche, cette fois en visant la tête pour tuer l'animal. Ces flèches sifflantes sont faites en insérant une pointe de flèche en os dans laquelle des canaux d'air ont été créés. Lorsqu'elles sont tirées, ces pointes de flèche produisent un son très audible dans les airs.

J'imagine l'effet démoralisant sur la cible humaine!Une inscription, probablement de 1226, a été trouvée sur une stèle de pierre à Nerchinsk en Sibérie, Elle pourrait signifier : « Alors que Gengis Khan tenait une assemblée de dignitaires mongols, après sa conquête de Sartaul (actuel Xingjang), Esungge, le neveu du Grand-Khan a tiré sur une cible à 335 alds(536 m) » !La technique mongole consiste à tirer la corde en utilisant uniquement le pouce, le doigt le plus puissant, pour saisir la corde. Autour du dos du pouce, l'index et / ou le majeur renforcent la prise. C'est la technique traditionnelle dans les steppes asiatiques.Cela donne une prise plus étroite sur la corde, puisqu'un seul doigt est utilisé, ce qui peut aider à éviter le "pincement de corde" avec des arcs plus courts, comme les arcs composites normalement utilisés à cheval. Les archers mongols portaient un anneau en cuir, os, corne et, dans certains cas, en argent pour protéger le pouce. Cela peut également éviter un problème occasionnellement rencontré par les archers utilisant la version méditerranéenne, lorsque les trois doigts ne libèrent pas exactement au même moment et nuisent donc à la trajectoire de la flèche.Conclusions : Tout homme libre est un guerrier, très tôt : dès qu'il sait manier l'arc suffisamment bien en montant à cheval : ainsi Gengis Khan commence à bâtir son orduà treize ans.Plus tard, il transforme ce mode de vie en une exigence : chaque homme doit être immédiatement disponible pour une campagne. Il doit avoir en permanence quatre chevaux à sa disposition ; ses armes doivent être en bon état en permanence (entretenues par sa famille) et il doit disposer de vivres pour la campagne. Il leur suffit dès lors de quelques minutes pour être prêt lorsque les cavaliers-flèches transmettent l'ordre de mobilisation. Contrairement à ce qui se passe avec beaucoup d'empires, celui de Gengis Khan ne disparaît pas à sa mort, bien au contraire ! Les généraux des Grand-Khan successifs continueront à l'étendre pendant encore longtemps jusqu'à devenir le plus grand empire connu dans l'histoire de l'humanité, 30 000 000 de kilomètres carrés, à comparer aux 5 000 000 de l'empire romain à son apogée!

Robert Tison

Les guerriers celtes de l'âge du bronze

Philippe Pierart

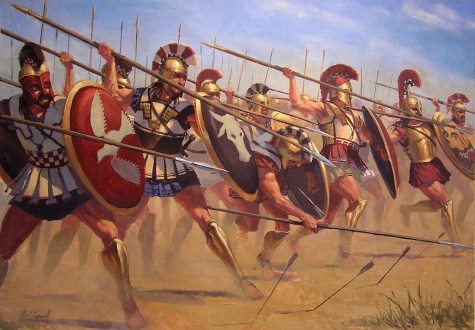

les guerriers antiques

La durée des batailles antiques fait l'objet de nombreuses controverses, sachant qu'à de rares exceptions près , les sources indiquent , que les combats se sont déroulés sur de "longs moments", sans plus de précisions.

Pour les hoplites de la phalange grecque classique , le premier rang est l'endroit ou l'on vainc et ou l'on meurt, comme en témoigne le poème du spartiate Tyrtée au VIIe siécle avant notre ère "Il est beau de mourir, tombé au premier rang,en hommes valeureux qui combattent pour la "patrie" "

Les analyses récentes, principalement réalisées par les anglo-saxons , tablent sur un hoplite capable de combattre une trentaine de minutes au premier rang voir une heure au grand maximum.

Certains sont plus restrictifs en expliquant qu'un hoplite est complètement épuisé au bout de 15 mns de mêlée.

Dans la phalange classique, l'hoplite de deuxième rand déjà fatigué par la poussée, avance individuellement pour remplacer un camarade tomber en première ligne.

Dans les compagnies romaines, dont la réglementation est plus souple, les rotations entre les rangs d'une cohorte ou des cohortes entre elles , permettent de prolonger les combats.

L'armée romaine traditionnellement déployée sur 3 lignes, peut ainsi faire tourner en première ligne ses 3 échelons en raison de 2 heures chacun.

source : historiens, Hanson, Gabriel, Mattews et Metz

Les guerriers aztèques

Qu'est-ce qui distingue donc les les hommes Jaguar et les hommes aigle cette terreur du Mexique précolombien ce n'est pas leur association avec des bêtes féroces

L'existence de caste de guerriers s'identifiant un animal est un effet repérable dans nombre de civilisations et relève d'une pratique que les ethnologues appelle totémisme

Chez les peuples possédant une tradition militaire élaborée le totémisme se traduit par la naissance de castes spéciales

À la différence d'autres peuples, Les Aztèques recrutaient chez des individus présentant des pathologies chroniques associé à des troubles du comportement par exemple les épileptiques.

Il n'échappe pas cependant à la règle d'une double nature à la fois guerrière et religieuse

Dans le monde méso-américains le phénomène est repérable bien avant la

formation de l'empire Aztèque on connaît ainsi des légendes évoquant des

sortes de Jaguar-garou chez les olmèques, Une confrérie de guerriers

coyotes chez les Toltèques.

Si le choix de ces animaux paraît assez

évident pour des guerriers, l'aigle et le Jaguar possèdent d' autre

définitions sacré chez tous les peuples d'Amérique centrale. La première

est le symbole du soleil , de l'être suprême pour lequel on procède au

sacrifice humain.

La seconde est le symbole de l'homme transfiguré

et du pouvoir royal, ce qui d'ailleurs correspond très bien à la

vocation d'ascenseur social des sociétés guerrières Aztèques

cette

idée du Jaguar représentant l'homme transfiguré se poursuivra d'ailleurs

dans certaines églises mexicaines anciennes la sainte trinité est

représentée l'homme le fils de Dieu sous les traits du Jaguar.

Si

le choix de modèle animaux n'a rien d'original, l' utilisation au

combat des ordres guerriers aztèques ne l'est pas non plus.

L'appellation collective des "Cuauhtlocetl" constitue des troupes de

choc un peu comme les chevaliers à pied au Moyen Âge occidental.

Aligner au centre du dispositif de bataille, dotés de l'épée ou d'une sorte de hallebarde appelée tepoztopilli, Protégés par un bouclier, ils sont chargés de la rupture des lignes adverses, tâche particulièrement difficile car toutes les armées du Mexique précolombien utilisent les mêmes armes et les mêmes armures .A la différence des chevaliers du Moyen Âge occidental auxquelles elles ressemblent leur mission prioritaire est cependant moins de tuer que de capturer l'adversaire pour assurer un sacrifice ultérieur.

Les troupes régulières que sont les aigles et les Jaguar sont complètés, en outre, par deux corps particuliers. Le premier les otontins est formé de vétérans associés à l'origine d'un peuple ami.

Le second est celui des têtes tondus plus prestigieux que les précédents.

Il se signale par des faits d'armes extraordinaires, tous ont du se

distinguer par leurs prouesses en capturant 12 prisonniers ou plus, ils

bénéficient d'un entraînement encore plus poussé que les Jaguars et les

aigles mais ne partagent pas semble-t-il leurs aspirations politiques,

habiles et féroces mais considérés comme peu fiables ils s'apparentent

aux bersekers nordiques.

Ils obéissent au code de l'honneur

classique pour des guerriers d'élite, Interdisant la retraite, ils sont

le genre de soldats habitués du coup de main dont l' intervention à

point nommée sur les arrières ennemies peut changer le cours d'une

bataille.

As de l'infiltration, champions de l'embuscade de nuit

et jouent le rôle de force spéciale capable en outre de couvrir la

retraite du gros des troupes en cas de besoin

Aigle, Jaguar et autres n'ont pas qu'une fonction combattante.

Ils forment en plus l'encadrement de la troupe. En temps de paix leur

maison sert d'État major. Impossible cependant de chiffrer les

effectifs, ce qu'on peut dire en revanche c'est que ces troupes

professionnelles participent à toutes les batailles à la différence des

conscrits qui tournent au rythme des levées, ce qui leur permet

d'accroître encore leur expérience et contribue à les rendre toujours

plus redoutable.

Cela n'illustre toujours pas cependant, leur spécificité : toutes les cités états du Mexique ancien disposaient vrai- semblablement de castes comparables. Pourtant seuls les Aztèques ont conquis un empire.

En faite l'originalité des ordres d'élite Aztèques tient à leur recrutement.

Pour bien saisir la spécificité, il faut d'abord savoir que dans les

systèmes sociaux hiérarchisés que sont les cités- États du Mexique

ancien, appartenir à un ordre guerrier quel qu' il soit demandait

d'avoir le sang bleu.

Les guerriers Jaguar et aigle n' échappent pas à la règle mais avec de subtiles ajouts.

D'abord les Aztèques ont compris l'importance des gros bataillon.

Aussi ouvrent-ils le métier des armes à toute la société masculine :

alors que la guerre chez les Mayas est une affaire d'élite confiée à 2

et 5 % de la population, les Aztèques recrutent chez tous les hommes

entre 18 et 35 ans soit environ 12,5 % de la population.

C'est cette base démographique et âge élargie, qui permet aux Aztèques, supérieurs en nombre, d'envelopper les ailes de leurs adversaires sur les champs de bataille, se greffe une exigence qualificative.

Des écoles spéciales appelées calmecac enrôlent des jeunes de six à 13 ans.

Si l' enseignement qu'il leur est prodigué est de moindre qualité et

plus tardif, les roturiers bénéficient aussi d'une formation militaire

dispensée dans des établissements spéciaux appelés telpochcalli. Reste à

ajouter sur ce système déjà efficace une motivation de conquérant.

C'est là qu'intervient le père fondateur de l'empire Moctezuma 1er

L'idée du grand homme est fort simple "tout guerrier pourra s'il

capture au moins quatre ennemi au combat gagner sa peau de Jaguar ou ses

plumes d'aigle".

Pour les nobles c'est une distinction

intéressante. Mais pour les roturiers auxquels le droit est également

accordé c'est une ascension sociale inespéré.

La simple possibilité d'un changement de statut social par la voie des armes créé un formidable appelle d'air.

L'effet de la mesure est si puissant que sous le règne de l'empereur

Tizoc la vieille noblesse s'inquiète de voir son sang diluer, et exige

de durcir les conditions d'admission.

Ce succès est compréhensible ,faire partie de la noblesse offre en effet une foule de privilèges.

Somptuaires pour commencer : les guerriers Jaguar, par exemple,

affichent bijoux spéciaux et vêtements militaires en toutes

circonstances et portent sandales et vêtements de coton dans le palais

Impérial.

Les plaisirs guerriers font partie du lot : les élus ont

le droit de manger de la chair humaine, de boire de l'octli et enfin

d'entretenir des concubines.

Devenir Noble c'est enfin devenir

libre, en s'affranchissant du carcan des grandes maisons qui structurent

traditionnellement la société et accéder par les honneurs et la

tribution de terre à la richesse.

Dernier avantage ,mais non le

moindre titre de noblesse et les biens acquis par la voie des guerriers

sont transmissibles aux enfants .

En ouvrant par le bas ses ordres

Guerriers Moctezuma 1er ne fait que retrouver une des vieilles recettes

des grandes armées impériales. Le guerrier Aztèques bénéficie d'une

motivation sans égale qui explique, en partie, une expansion impériale

spectaculaire.

Partie de la périphérie de l'actuelle ville de

Mexico en 1440, l'empire Aztèque compte,à sa fin en 1519 la

quasi-totalité du Mexique central jusqu'au Guatemala, un territoire 200

000 km² soit un peu moins que la Grande-Bretagne Écosse comprise content

15 millions d'âmes.

Faute de disposer d'aigles et de Jaguars , les dernières cités- États qui ne sont pas encore tombées sous la rapacité Aztèque, en situation désespérée, trouveront une troupe de chocs providentielle, caparaçonnée d'acier et assoiffée d'or : les conquistadors espagnols de Cortes

<<<d'après (en partie) P.Grombert et B.laurent

BUSHIS ET SAMOURAI :

On confond souvent ces deux termes qui correspondent à deux périodes et deux fonctions différentes de l'histoire du Japon.

Les Bushis apparurent réellement en 1185 quand ils gouvernèrent le pays. C'étaient des hommes de guerre en armures. Le combat au coeur des batailles était leur destinée. Leur rôle était toujours d'agrandir la puissance de leur clan et donc ils s'affrontaient entre eux, en combats singuliers.

Les Samouraïs, apparus en 1615, étaient des fonctionnaires armés, au même titre que les forces de l'ordre d'aujourd'hui. Ils obeissaient à des seigneurs tous unifiés. Ils constituaient dans la société Japonaise une aristocratie qui gouvernait le pays pour le compte du Shogun. Leur devoir principal restait de servir leur maître dans la gestion de ses domaines et de ses intêrets. Ils ne se battaient que très rarement.

Les ancêtres des Bushis sont apparus à l'ère de Yamato , 300 ap JC.

A cette époque le pouvoir se trouvait entre les premiers clans

familiaux appelés " Uji" très liés aux fonctions religieuses, grâce

auxquelles ils détenaient un pouvoir spirituel sur le reste de la

population. Ces clans se disputant le pouvoir, ils s'appuyaient sur des

guerriers afin de défendre leurs possessions et leurs titres. Ces futurs

Bushis étaient surtout des cavaliers utilisant des arcs courts, des

lances et des épées à double tranchant. Leur armure était réduite à une

cuirasse et à un casque. Puis, avec l'apparition d'un clan Impérial

chaque Uji reçut une fonction dans le gouvernement du Yamato. C'est le

clan Mononobe qui reçut celui de diriger l'armée des guerriers.

Le titre Shogun apparut également sous l'ère de Yamato, titre provisoire

donné au général devant écraser les barbares non encore soumis

L'avénement de Minamoto no Yoritomo marque l'arrivée au pouvoir des

guerriers. En instituant le Bakufu ( gouvernement militaire ) le nouveau

Shogun change toute l'organisation du Japon.

Dorénavant, il y a une noblesse militaire ( Buke ) en plus de la noblesse de cour ( Kuge ).

Les Bushis ont reçu de l'Empereur la délégation des pouvoirs militaires, mais bientôt aussi civils. Yoritomo crée rapidement un système de lignage entre chaque Bushi et son seigneur. La solidarité devient ainsi verticale et non plus horizontale. Ceci change l'ancienne organisation des maisons de guerriers ( Bushidan ) de la période Heian.

L'ensemble sera codifié en 1232 par le code de Jôei. Mais c'est aussi l'organisation de la vie économique et politique qui est confisquée par les Bushis. La création de Jitô ( officiers -percepteurs ) et des Shugo ( Gouverneur militaire des Provinces ) permet au Bakufu de maîtriser toute la vie du Japon au dépends des nobles de la cour qui perdent progressivement richesse et pouvoir à travers tout le pays.

Source aikikaidethones

Frondeurs des Îles Baléares, les plus redoutés de l'antiquité

Ces spécialistes de la fronde devançaient les troupes

Ils ont été honorés comme l'une des plus grandes milices de l'antiquité.

Ce corps d'infanterie légère était très redouté par ses ennemis pour leur efficacité et leur courage.

On a dit que très jeunes ils étaient formés par leurs propres mères ,

ils devaient décrocher, à la fronde, leur nourriture accrochée à une

branche pour pouvoir mangerUne technique qui aujourd'hui peut

sembler peu orthodoxe, mais dans les temps anciens elle servait à créer

un corps d'élite d' hommes prêts pour la guerre.[...] Et

les mères ont dit que leurs jeunes enfants, jeûnaient, jusqu'à savoir

tirer; car aucun d'entre eux n'aura du pain , avant de ne l'avoir

décrocher à la fronde.

[...] à l' aide de cette arme sont en

mesure de faire plus que de gros projectiles lancés par d' autres

frondeurs et avec une telle force qu'il semble que le missile a été

lancé par une catapulte. Par conséquent , dans les attaques contre les

villes , ils sont capables de désarmer et faire tomber les défenseurs se

trouvant sur les murs et, si ils se battent dans l' ouverture, ils

peuvent briser un grand nombre de boucliers, casques et toutes sortes de

cuirasses. (Diodore de Sicile).Le frondeur des Baléares se

battaient nu et le plus souvent avec trois frondes de profondeurs

différentes; une pour les gros projectiles, une autre plus précise et

une autre pour les petites distances.Elles étaient faites avec

du lin, ou d'autres fibres végétales . Mais elles pouvaient être en

boyau , en crin de cheval ou poils de chèvre. Les projectiles étaient

des roches de différentes tailles ou de lourdes balles de plomb. La

portée de la fronde pouvait atteindre jusqu'à 100 mètres.

Toute

personne qui menaçait les terres des Baléares était accueillie par une

grêle de pierres, ce qui aboutissait à l'abandon de l'occupation.Pour ces raisons, les Carthaginois incorporaient dans leurs armées

ces redoutables mercenaires comme frondeurs , ils ont beaucoup servis

Dans les guerres puniques contre les Grecs

Les romains :évolution de l'armée

Les vénètes

Les vénètes

Par leur marine considérable, leur supériorité nautique bien reconnue et leurs relations commerciales avec l'île de Bretagne, les Vénètes étaient devenus un peuple très puissant, dont l'autorité s'étendait au loin sur tout le littoral de la Gaule et de la Bretagne Insulaire. Ils possédaient un petit nombre de ports situés sur cette mer ouverte et orageuse à de grandes distances les uns des autres et rendaient tributaires presque tous les navigateurs obligés de passer dans leurs eaux.

Les Vénètes, puissante et influente puissance maritime et commerciale, comme plus tard le seront Venise ou Saint Malo, avaient une forte organisation. Ils étaient dotés d'un sénat et avaient notamment une flotte importante pour commercer avec les îles Britanniques et l'Italie. Ils diffusaient le vin et l'huile (convoyés depuis Bordeaux) en Armorique et aussi en Bretagne insulaire notamment à Hengistbury Head (non loin de Bournemouth dans le Dorset actuel). Ils vendaient entre autres productions les salaisons et les charcuteries armoricaines déjà bien connues et appréciées à Rome outre l'étain, le plomb et le cuivre de la grande île.

Plus au sud de l'Aremorica il y avait les Namnètes qui demeuraient dans l'embouchure de la Loire et donnèrent leur nom à la ville de Nantes. Les Namnètes sont appelés « Samnites » par Strabon et par Ptolémée.Les Namnètes furent pendant longtemps une simple tribu des Vénètes.

La ligue des Francs

Michel Bonte

La ligue des Francs

« Le nom seul des Francs est comme un bruit de guerre qui répand la terreur » ( Eusèbe de Césarée)

Durant les premiers siècles de notre ère, les peuples germaniques sont

en constante migration, sous la pression d'autres peuples migrants. Les

peuples situés entre le Rhin et la Weser, ne pouvant franchir le limes

rhénan, migrent vers la Hesse et la Thuringe, mais se heurtent à

d'autres peuples.

Pour résister à cette pression, une première ligue

de peuples germaniques se constitue au début du IIIe siècle. Ses

membres la nomment la ligue de tous les hommes (alle man en langue

germanique). Cette ligue, qui apparaît pour la première fois en 213 dans

les textes romains sous la forme Allamannicus qui a donné Alamans,

avait pour but de résister aux peuples germains voisins et de conquérir

de nouveaux territoires, d'abord sur d'autres peuples germains, puis en

tentant de franchir le limes germanique.

À la même époque, une

autre ligue, non plus assujettie à l'Empire, se forme plus au nord, le

long du Rhin et en Germanie inférieure. Il s'agit de la Ligue franque,

d'abord constituée des peuples Chamaves, Chattuaires, Bructères et

Saliens, la ligue comprend aussi les Tongres déjà installés en Belgique,

auxquels contribuent les Sicambres. Ils sont rejoints par la suite par

les Ampsivariens, les Tenctères, les Tubantes et les Usipètes.

(Wikipédia)

« A mesure que l'empire romain s'affaiblissait et se

disloquait dans sa vaste étendue, les peuples qu'il tenait sous sa

domination se relevaient peu à peu. Les Belges, que tant de guerres

avaient disjoints, se resserraient au moins dans nos contrées. Les

Ardennes, le Cambrésis, le Hainaut, les Flandres, le Brabant, le pays de

Tongres, étaient unis par une vieille sympathie que la moindre occasion

faisait éclater.

Depuis longtemps, toutes ces nations s'étaient

accoutumées à regarder comme leurs amis quelques peuples voisins

opprimés avec eux, s'honorant de la même origine, ayant à peu près les

mêmes mœurs, et parlant généralement le même langage.

Ces peuples

habitaient les bords du Rhin. C'étaient les Sicambres, qui du temps de

César avaient donné asile aux Tenchtres, et qui plus tard s'étaient

réunis aux Belges pour combattre Lollius ; ils occupaient le duché de

Clèves et le comté de Zutphen ; les Chamaves, leurs voisins ; les

Bructères qui possédaient les pays de Munster et d'Osnabrück ; les

Saliens qui s'étendaient le long de l'Yssel ; les Arboriches qui

vivaient entre la Taxandrie ou Campine et le pays de Bréda ; les

Chérusques, bornés par l'Elbe et par le Weser ; les Attuaires placés

entre les Bructères et les Caninéfates.

Toutes ces nations,

auxquelles se joignirent plusieurs petites peuplades germaines,

formèrent au commencement du troisième siècle, sous le nom de Francs qui

veut dire libres, une ligue solennelle, dont leur persévérance devait

agrandir les destinées. Ils s'allièrent secrètement avec les Belges; et

pour ouvrir enfin les représailles qu'ils avaient à exercer sur les

Romains, en 240, un petit nombre d'entre eux, qui formait une espèce

d'avant-garde, passa le Rhin à Mayence. Comme si leur bonne fortune eut

voulu les contraindre à la prudence, mère des succès, leur première

entreprise fut une leçon, leur première bataille une défaite. Ils

s'étaient avancés sur de vagues présomptions : Aurélien leur tua sept

cents hommes et leur fit trois cents prisonniers. Cet échec des Francs

ne fut pas le seul. Mais les pertes qu'ils subirent leur donnèrent plus

d'ardeur à la fois et plus de sagesse. Ils s'exercèrent à la guerre,

sans négliger désormais de surveiller les occasions favorables pour

combattre. « (Fastes militaires des belges - tome 1)

Légion espagnole

La Légion espagnole est une unité militaire de l'armée de terre espagnole. Elle se compose des unités suivantes :la Brigade de la Légion Rey Alfonso XIII aussi appelée BRILEG

le Tercio Don Juan de Austria 3° de la Légion

le Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión

le Tercio Gran Capitán 1° de la Legión

le Tercio Duque de Alba 2° de la Legión

le Grupo de operaciones especiales Maderal Olega XIX (ou GOEL)

La brigade de la Légion (BRILEG) fait partie de la force d'action

rapide de l'armée de terre et se compose des bataillons Juan de Austria

et Alejandro Farnesio ainsi que d'un certain nombre d'autres unités.La Légion fut créée par un décret royal du 28 janvier 1920, signé par

le ministre de la guerre, don José Cillalba. Elle portait alors le nom

de bataillon des étrangers. Le but de cette création était de faire face

à la difficulté des combats de la guerre du Rif au Maroc ; on pensait

alors, comme l'avait fait la France auparavant, que c'était la seule

solution pour pallier les défaillances d'une armée de conscription mal

préparée à ces affrontements.Historiquement, il y avait

néanmoins eu une première légion étrangère en Espagne. En 1835, au cours

de la guerre civile espagnole, Louis-Philippe avait cédé la Légion

étrangère française (forte d'environ 4 000 hommes) à la reine Isabelle

II. Mais cette unité avait été dissoute en 1838 et la plupart de ses

survivants (environ 500 hommes) décidèrent de rejoindre leur premier

employeur, la France.Le premier commandant de la Légion fut le

lieutenant-colonel José Millán-Astray. C'est lui qui lui donna son

style particulier et cet aspect « idéaliste ». Cette unité permettait

aux étrangers désireux de lutter volontairement au Maroc de s'engager

dans l'armée espagnole.La date de création retenue de la

Légion n'est pas celle du décret, mais habituellement celle de

l'engagement du premier légionnaire, le 20 septembre 1920.Initialement, l'unité se composait d'un état-major de commandement et

d'administration ainsi que de trois bataillons, disposant chacun d'un

état-major, de deux compagnies de fusiliers et d'une de mitrailleuses.Francisco Franco, alors commandant, était le chef du premier bataillon

(Primera bandera) et adjoint de Millán Astray. Ensuite, l'unité fut

dirigée par les lieutenants-colonels Valenzuela, Franco (1923-1935) et

Yagüe. Le quartier du Roi, à Ceuta, fut la première garnison de la

Légion.Le "bataillon des étrangers", qui s'appela ensuite le

"bataillon des Marocains" (Tercio de Marruecos), puis simplement "le

Bataillon" prit finalement, à titre définitif, l'appellation de "Légion"

(Legión). Elle participa à la campagne du Maroc, de sa création, en

1920, jusqu'à la fin, en 1927. L'une de ses actions les plus célèbres de

cette époque, fut le débarquement de Alhucemas.Plus tard, elle est employée, en 1934, pour étouffer le soulèvement des Asturies.En 1943, des noms furent donnés aux trois bataillons. Le premier fut

nommé Gran Capitán avec comme garnison Tauima (dans la zone de Melilla) ;

le second Duque de Alba qui siégeait à Riffien (zone de Ceuta) ; le

troisième, quant à lui, prit le nom de Don Juan de Austria et comme

quartier la ville de Krimda. En 1950, fut créé le quatrième bataillon à

Villa Sanjurjo (actuellement Alhucemas), il prit le nom de Alejandro

Farnesio.Elle participa aussi à la guerre d'Espagne, entre

1936 et 1939, période au cours de laquelle elle atteint le maximum de

ses effectifs avec 18 bataillons d'infanterie, un bataillon de chars, un

bataillon de génie et un groupe d'opérations spéciales. Elle combattait

alors au côté des troupes d'origine africaine (appelées "troupes

régulières") et l'expérience de ces troupes aguerries fit beaucoup pour

la domination militaire du parti nationaliste.En 1957-1958,

elle participa à la guerre d'Ifni, défendant les intérêts espagnols

contre les attaques des insurgés marocains ; dix ans après leur victoire

au cours de cette guerre, le territoire fut rétrocédé au peuple

marocain.Au milieu des années 70, la Légion participe aux

opérations militaires destinées à défendre le Sahara occidental espagnol

contre la "marche Verte" entamée par les Marocains afin de récupérer

cette région. Finalement, après l'accord tripartite entre ces deux pays

et la Mauritanie, le Sahara occidental est divisé en deux parties, entre

le Maroc et son voisin du Sud.En 1975, avec le retrait

espagnol du Sahara, le troisième bataillon déménage pour aller tenir

garnison sur l'île de Fuerteventura. Les premiers et deuxièmes

bataillons, quant à eux restent respectivement à Melilla et Ceuta. Le

quatrième bataillon est, lui, dissous. Mais en 1981, il est recréé et

prend garnison à Ronda (province de Málaga). En 1995, est créée la

Brigade de la Légion Rey Alfonso XIII.Au cours des années 80,

ce fut au prix de grandes concessions et de nombreux changements que la

Légion réussit à durer. Elle perdit son école de formation des officiers

et sous-officiers et dû renoncer à certaines de ses particularités,

notamment en matière de recrutement.Recrutement

Si, à la

création et dans les premières années, les étrangers (hispanophones)

représentaient jusqu'à 25 % des effectifs, il n'en fut pas toujours

ainsi.Après une période où leur recrutement fut purement

interdit (à partir de 1987), il est désormais autorisé, comme au sein

des autres unités de l'armée espagnole de recruter des hispanophones

(originaires d'Amérique du Sud et de Guinée équatoriale

essentiellement).Pour être engagé en tant que légionnaire, il

faut, sans condition de sexe, avoir entre 18 et 28 ans, satisfaire aux

tests psychotechniques, médicaux et physiques (tests physiques(es)) et

être de bonnes mœurs.

Soldat de pharaon

Très tôt dans son histoire, l'Egypte a voulu se doter d'une armée. Plusieurs raisons expliquent ceci ; tout d'abord pour se protéger des attaques venues des terres voisines, mais aussi pour élargir son territoire ou encore assurer le contrôle de ses lointaines colonies. Notez que la seconde raison était souvent employée comme argument de défense par les pharaons désireux de conquêtes.

Il faut cependant avouer que les égyptiens étaient plutôt des paysans que des guerriers. Malheureusement, l'Egypte a été souvent l'objet de convoitises de la part de différents peuples. En particulier à cause de la grande fertilité de ses terres. Par exemple, vers le XVIIIème siècle avant notre ère (seconde période intermédiaire), le pays a subi de nombreuses attaques d'une peuplade venue d'Asie : les Hyksos. La nécessité de se protéger des invasions les poussa donc à former une armée de métier.

L'armée égyptienne fut une institution très organisée. Même si les hauts responsables étaient plutôt choisis dans l'entourage proche du roi (noblesse, haute bourgeoisie), les fantassins (ou simples soldats) étaient, quant à eux, recrutés dans les couches populaires les plus défavorisées. Il ne faut pas oublier qu'être soldat de pharaon donnait droit à certaines faveurs. Souvent, ils recevaient des terres ou des avantages en nature comme un supplément de viande ou de blé pour la garde royale.Au sein de l'armée, on retrouvait une hiérarchie organisée avec une infanterie composée de compagnies de 200 soldats chacune. On regroupait ces compagnies en divisions d'environ 5 000 hommes. Un chef militaire en avait la charge. Ce dernier s'entourait de sous dirigeants qui avaient la responsabilité des sous unités de la division. Comme à notre époque, les grades étaient indiqués sur l'uniforme par un symbole précis..

Au sein même de l'infanterie, on retrouvait différentes spécialités militaires :

les conducteurs de char : discipline apparue pendant la période du Nouvel Empire, inspirée probablement par les Hyksos. les soldats à pied (fantassins) : ils constituaient le plus gros des troupes pharaoniques, prêt à se battre jusqu'à la mort pour leur dieu. les archers : la branche la plus redoutée des ennemis des égyptiens, ils inspiraient une grande crainte. les instructeurs : ils étaient affectés à la formation des jeunes soldats (combat rapproché, tir à l'arc etc...).Du côté des armes employées, elles étaient diverses et ont évolué au fur et à mesure des conquêtes, les différentes cultures s'influençant mutuellement. On trouvait par exemple des lances, des javelots, des haches ou encore une arme très courante : le sabre courbe que l'on appelait « kopesh ». Cette arme inspira probablement les célèbres cimeterres du Moyen-Orient, repris par les Européens lors des croisades au Moyen-âge. Concernant les arcs, leur forme a beaucoup évolué. Les premiers arcs étaient simples, fragiles puis nous sommes passés à l'arc triangulaire, plus pratique et plus puissant. Enfin, la dernière évolution est l'arc composite avec sa triple courbure, très puissant, inspiré des armes Hittites. Il faut ajouter à cela les différents boucliers disponibles qui pouvaient être en bois, en peau tendue ou en roseau tressé.

Vous constatez que la panoplie du soldat était assez conséquente. C'est pourquoi, on nommait souvent les soldats de l'infanterie « les hommes aux bras forts »Lors du déclenchement d'une guerre, tous les soldats appelés par pharaon se réunissaient pour la cérémonie de remise des armes. Souvent, le souverain lui-même assistait à la distribution. Il en profitait pour prononcer un discours puissant pour donner force et courage à ses troupes.

Avec autant d'hommes engagés, le problème de la nourriture se posait lorsque les conquêtes se faisaient de plus en plus lointaines. Ainsi, la seule solution de survie de l'armée résidait dans le pillage des ressources locales. Les paysans n'avaient pas d'autres choix que de se plier à la volonté des soldats. Mais hélas, souvent, la nourriture venait à manquer, ce qui rendait les conditions extrêmement difficiles pouvant conduire les hommes à la mort. En effet, si ce n'était pas la faim qui les tuait, c'est l'ennemi qui profitait de l'affaiblissement de l'armée.

Les récits militaires sont très nombreux en Egypte ancienne, les pharaons aimant beaucoup vanter leurs exploits pendant les batailles. Mais c'est surtout durant le Nouvel Empire que nous possédons la plus riche documentation. Les plus célèbres récits sont ceux de Thoutmosis III ou encore les campagnes contre les Hittites de Ramsès II (notamment la fameuse bataille de Qadesh). Durant cette dernière, l'armée du grand conquérant avait été découpée en quatre divisions dont chacune portait le nom d'un dieu : Seth, Amon, Râ et Ptah. Pharaon commandait la division d'Amon et avait disposé ses troupes avec stratégie. Malgré cela, l'armée tomba dans une embuscade. La légende raconte que « pharaon aurait surgi de nulle part et aurait mis les troupes ennemis en déroute, tel Montou (le dieu de la guerre) ».

l'armée égyptienne a évolué au fil du temps grâce à ses différentes conquêtes. En effet, les civilisations conquises lui apportèrent de nombreuses techniques (dans le domaine de la métallurgie, par exemple). C'est certainement aux Hittites que l'on doit le passage des armes en bronze aux armes en fer de l'armée égyptienne. Avant cela, ce sont probablement les Hyksos qui ont répandu l'usage du char. Ce dernier allait devenir par la suite une arme redoutable des égyptiens, malheureusement pour leurs ennemis ! C'est ainsi que les forces militaires de l'Egypte allaient dominer toute la région du Proche-Orient pendant des siècles.

Pour finir, il faut savoir que, du fait des conditions très rudes des guerres (pas ou peu d'eau et de nourriture), les égyptiens ont fini, petit à petit, par se détourner des métiers des armes. C'est la raison pour laquelle, à partir de la XVIIIème dynastie, on pouvait retrouver des soldats étrangers dans les rangs de pharaon. En somme, le métier de soldat commençait à devenir de moins en moins populaire.

Egyptos

Schiltron

Un schiltron est une formation dense de piquiers écossais. Le terme est d'origine écossaise et désigne plus particulièrement une organisation tactique inventée et utilisée avec succès par William Wallace à la Bataille du pont de Stirling en 1298, où l'armée écossaise brise les charge de cavalerie grâce à des unités de piquiers alignés sur 3 rangs.Le premier rang met un genou à terre et forme un mur de piques qui se dresse devant la cavalerie. Les piques utilisées sont garnie d'une pointe de fer et mesurent selon les sources 4 à 5 mètres. Cette tactique peut être défensive et les piquiers essayent d'utiliser au mieux le terrain (utilisation d'obstacles naturels comme des marais, broussailles ou artificiels : pièges, fossés ou pieux appelés calthops plantés dans le sol).Mais elle peut être offensive à l'instar des phalanges grecques : les piquiers chargent alors de manière très compacte, collés les un aux autres ce qui confère à l'ensemble une masse globale énorme et donc une grande énergie cinétique qui renverse les rangs de fantassins ennemis. C'est Robert Bruce à la bataille de Bannockburn, qui inaugure cette utilisation.Il ne semble pas que William Wallace qui maîtrisait le latin en ait eu l'idée en lisant les auteurs antiques (cette stratégie était utilisée par les phalanges macédoniennes d'Alexandre le Grand et les monastères écossais et irlandais regorgeaient de copies des auteurs grecs et latins depuis le VIe siècle). Par contre, il est certain que les Gallois utilisaient des piquiers de longue date. Le terrain accidenté du pays de Galles se prête mal à la tactique féodale de charges massives de cavalerie lourde. Aussi les Gallois sont un des rares peuples d'Europe à avoir conservé au Moyen Âge les tactiques de combat rangé apprises des Romains. Leur armée est très largement constituée de fantassins recrutés parmi la population (en cas de guerre, tout homme de plus de 14 ans et laïc peut être convoqué une fois par an pour une période de six semaines), auxquels s'ajoute une petite cavalerie comprenant le roi et sa gardeLa tactique du schiltron fut réutilisée avec succès par Robert Bruce qui imposa l'indépendance de l'Écosse après son écrasante victoire à la bataille de Bannockburn en 1314[5].Cette tactique fut utilisée avec succès le 29 mai 1179 dans la Bataille de Legnano et permit à la Ligue lombarde de résister avec un nombre inférieur de soldats et de vaincre les armées de Frédéric Barberousse[réf. souhaitée].Cette stratégie fut aussi utilisée 4 ans après la bataille du pont de Stirling par les Flamands qui infligèrent en 1302 aux chevaliers français une cuisante défaite à la bataille des éperons d'or, à Courtrai.Un siècle et demi plus tard, les piquiers suisses mirent au point la technique dite du « carré de piques » qui fit de ces formations disciplinées une force dominante des champs de batailles européens de 1477 (Bataille de Nancy) et des Guerres d'Italie, jusqu'à la formation des troupes mêlant arquebusiers et piquiers pour les protéger des charges de cavalerie.

FRANCS-ARCHERS

La création des francs-archers, par ordonnance de Charles VII publiée à

Montils-lès-Tours le 28 avril 1448, constitue la première mesure prise

en France par le pouvoir royal pour disposer d'une troupe permanente

d'hommes de pied (à l'instar de celles dont les villes s'étaient dotées

dès le milieu du 14e siècle pour assurer leur propre défense), recrutée

en marge du service militaire féodal que représentaient le ban et

l'arrière-ban.

Les francs-archers, levés sur

la base théorique d'un homme pour quatre-vingts « feux » dans les

paroisses, devaient se tenir prêts à répondre à toute convocation,

étaient responsables de l'entretien de l'armement et équipement (arc ou

arbalète, épée, dague, jaque et salade) que leur fournissait la

paroisse, et étaient enfin exempts (« francs ») de la taille, d'où leur

nom.

Leur effectif global, fixé d'abord à 8 000 hommes, fut porté à

16 000 en 1466, répartis en quatre circonscriptions ou capitaineries de

huit compagnies de 500 hommes chacune, placées sous le commandement

d'un capitaine général. Engagés avec succès dans les combats pour la

reconquête de la Normandie, mais battus par les Flamands à la bataille

de Guinegatte en 1479, ils tombèrent, sous le nom de francs-taupins,

dans le discrédit comme en témoigne un monologue comique, Le

Franc-Archer de Bagnolet (15e s.). Supprimés en 1480 par Louis XI, ils

réapparurent sous Charles VIII et constituèrent, jusqu'à leur

disparition sous François Ier, la première tentative d'une réserve

territoriale, les quatre circonscriptions entre lesquelles ils étaient

répartis dans le royaume préfigurant elles-mêmes nos régions militaires.

Véliocasses

Ce nom bizarre ne désigne pas un groupement anti tour de France, mais un peuple celte de Gaule

La Normandie à l'époque gauloise était loin d'être unifiée comme le modèle que l'on connaît.

Au nord de la Seine on trouvait les Belges et au sud on trouvait les Celtes.

La conquête par César ne semble pas avoir présenté de grandes difficultés dans cette région

Le territoire des Véliocasses était disposé le long des deux rives de

la Seine (Sequana) et de l'Oise (Isara). Il correspond aux actuels pays

du Vexin normand, du Vexin français et du Roumois.

Le peuple donne son nom au territoire : veliocassus = Veuguessin = Vexin.

L'ethnonyme vélocasse s'explique par le gaulois velio = modeste/honnête/meilleur associé à un suffixe casse/cassi = bronze/étain/airain pour donner Les meilleurs au combat.

Ils apparaissent indirectement dans l'histoire en 103 avant JC et ne seront jamais vraiment mentionnés qu'à partir de 57 avant JC et la guerre des Gaules.

- 57 avJC : les peuples de la Normandie actuelle s'allient à la rébellion des Bellovaques et des Suessions mais les combats n'ont pas lieu dans la région.

- 52 av JC : les Véliocasses et les Calètes envoient des contingents pour secourir Alésia, les Véliocasses contribuent avec 3000 hommes pour seconder l'armée de Vercingétorix.

- 51 av JC : ils sont aux côtés des Bellovaques de Correos et dans le cadre d'une ultime rébellion dans la région de Compiègne.

Après la conquête romaine, ses peuples sont sans doute romanisés.

La capitale Rotomagus (Rouen)

Il est fort probable que la véritable fondation de Rouen soit due aux romains au cours du premier siècle de notre ère. C'est à cette période que la cité devient un carrefour important. Il n'y pas de documents écrits sur la cité avant la période des invasions. Elle aurait atteint son apogée au IIe siècle sous la dynastie des Sévères.

Cataphractaire

Les cataphractaires (du grec κατάφρακτος, kataphractos) étaient à l'origine des unités de cavalerie lourde Sarmates ou Alains. L'armée du Haut-Empire romain (et l'armée de l'empire byzantin) ont également utilisé ce type d'unité. L'armure qui distingue ses chevaliers est appelée cataphracte.

Cataphractaire

D'origine sarmate, elles marquent un changement d'orientation par rapport au type de combat qui l'a précédé. Traditionnellement les peuples steppiques des alentours de la mer Noire étaient avant tout des archers à cheval (Scythe, Parthe). Après une intense préparation d'archerie (par passes successives) la composante noble de la cavalerie (protégée par une armure d'écaille) pouvait charger pour finaliser la victoire. Le principe d'utilisation des cataphractaires est différent, les passes d'archers servent à préparer la charge de la cavalerie lourde. L'arme principale n'est plus la cavalerie légère armée de l'arc, mais la cavalerie lourde. Autre différence fondamentale, la cavalerie lourde fut armée de longues lances (4 mètres à 4 mètres 50) que le cavalier devait tenir à 2 mains (une arme de cette taille demande les 2 mains ou une main et un support fixé sur une cuirasse rigide (le faucre du Moyen Âge)). Cette nouveauté donnait au cavalier une allonge suffisante pour toucher un adversaire armé d'une lance.

Armement défensif

Défensivement le cataphractaire portait une broigne d'écailles ou une armure d'écailles nommée cataphracte. Il portait généralement un casque composite, généralement fait de 4 à 6 lames rivées. On trouve cependant des casques composés de beaucoup plus de lames (10, 15, etc.) et des casques où les lames étaient lacées. Toutefois, cette défense corporelle n'était pas obligatoire. On trouve des représentations de cataphractaire chargeant sans aucune défense. Cela devait cependant être très exceptionnel. Aucun bouclier n'était porté par les cataphractaires, les mains étant prises par la lance.

Armement offensif

Les cataphractaires étaient armés d'une épée longue (80 cm environ) et surtout de la contus. La contus (Latin : contus, grec : kontós francisé en contos) était une lance de 4 mètre à 4 mètre 50. Elle était la marque distinctive du cataphractaire. D'autres cavaliers portaient la cataphracte et tous les cataphractaires ne portaient pas de défense, mais tout cataphractaire portait la contus. Certains historiens ont proposé de changer le nom de cataphractaire en d'autre nom telle que contusii (lancier) plus proche des appellations romaines. Les cataphractaires portaient souvent un poignard en complément de leur armement de base.

Selle

La selle à été utilisée par les cataphractaires pendant, au moins, une partie de leur existence. Ce n'était pas la « selle à corne » d'origine gauloise et utilisée par les romains, et ce n'était pas la selle à étrier (n'existait pas encore à l'époque).

Du coup, faute de support stable le maniement de la lance devenait « délicat ».

Unité dérivée

Sans être appelé cataphractaire, certaines unités ont adopté plus ou moins couramment le contus. Ce furent des corps de cavalerie grec, de villes pauvres ne pouvant se payer les mercenaires et les hoplites utilisés par les cités plus riches. Principalement la Macédoine, qui pour les mêmes raisons mit au point la phalange macédonienne. Plusieurs représentations d'Alexandre le Grand en contusii nous sont parvenues.

En général, les peuples désirant des contusii louaient des mercenaires sarmates ou alains ou passaient des accords avec des troupes ou des peuples Sarmates ou Alains (système des « Foederatii »). Ce furent principalement, si ce n'est exclusivement des villes grecques et romaines dans un premier temps, puis par les « barbares » lors des invasions (Wisigoth, Ostrogoth, Huns, Vandale, etc.)

Tactique

Les unités de cataphractaires étaient un élément essentiel de la tactique militaire byzantine. Les contusii étaient une arme de rupture. Après une préparation d'archerie ou d'infanterie, ils chargeaient à la manière des chevaliers du haut Moyen Âge, rompaient les rangs adverses et essayaient de les disperser.

En se combinant avec les armées romaines ou « barbares » elles eurent surtout un rôle de rupture de front, au profit de l'infanterie.

Technique

Ainsi qu'indiqué sur le schéma, le contus maintenait l'arrière de sa lance avec la main droite, l'avant de la lance avec la main gauche et l'appuyait sur la cuisse pour la stabiliser. Le cavalier empêchait l'épée de ballotter en la coinçant avec la jambe gauche. Même ainsi, viser une cible était difficile, d'autant que vu sa longueur, le contus plie sous son propre poids. Après la charge initiale, le cataphractaire utilisait une sorte d'escrime en maniant sa lance à 2 mains.

Diffusion

Dès le règne d'Hadrien (Publius Aelius Hadrianus règne de 117 à 138), Rome se constitua une cavalerie de cataphractaires. Pour cela elle fit venir des Alains (dans le cadre des foederati) et les arma en clibanarii. De cette époque datent d'étranges représentations de clibanarii romains, portant une cuirasse d'écailles complétée par des défenses de bras et de jambes composées de segments de cylindres emboîtés les uns dans les autres (origine parthe mais aussi employés par les gladiateurs romains) et par un casque à visage dont le timbre était monopièce.

Par la suite l'empire romain installa d'autres troupes de cataphractaires sur son territoire. Toujours en tant que fédérés, et principalement en Orient (Byzance).

Vers 370, les Huns firent leur apparition dans les steppes de la mer Noire. Ils s'étalèrent vers l'ouest en repoussant des Sarmates, Alains et Germains. Ceux-ci franchirent le limes (frontière) des Gaules. Faute de pouvoir les vaincre militairement, l'Empire les installa en tant que fédérés, mais n'eurent pas de réelle mainmise sur eux. Les Huns maintenant leur pression, d'autres groupes franchirent à leur tour la frontière, alors même que leurs prédécesseurs s'agitaient, que les gouverneurs de chaque région prenaient de plus en plus de liberté par rapport aux pouvoir central et que le peuple menaçait de se révolter (crise monétaire, problème d'impôts, pouvoir central faible et pouvoir local corrompu, désir d'indépendance ne s'étant jamais éteint depuis César et armée faible). Rome réagit en essayant de renforcer son armée de la seule manière qu'elle put. Par des alliances et le système des fédérés (installation de troupes étrangère, qui assuraient un service militaire en échange d'une semi indépendance). Par tous ces biais, des troupes Alains et Sarmates furent établies dans toute la Gaule, en Angleterre romaine, et même en Italie après les premières incursions des Lombards. Lorsque Rome finit par perdre pied, la plupart des troupes « Barbares » présentes dans l'Empire utilisaient des troupes de cataphractaires d'origine Alains et Sarmates. Par exemple, certains historiens attribuent à une composante Sarmato-Alain l'origine de la cavalerie franque. Les rois Vandales qui ont conquis le Maghreb, puis l'Espagne (lorsque Byzance les chassa du Maghreb) se donnaient le titre de roi des Vandales et des Alains. Lorsque les Lombards, inquiétés par la présence de leur voisin et « allié » Avars envahirent définitivement la Lombardie, ils furent accompagnés par des contingents d'autres peuples Germains et Alains (qui redoutaient de rester dans le voisinage des Avars). Byzance a fédéré des Alains et Sarmates depuis Hadrien.

Bizarrement, on cite rarement les Avars comme cataphractaires. Pourtant ils utilisaient une cavalerie lourde, armée de la contus, de l'épée longue et de l'arc. Cela n'est pas dû aux différences d'armement avec les cataphractaires classiques. La différence entre les cavaliers Avars et les cavaliers lourds des autres peuples euro-asiatiques de l'époque est bien plus importante. Elle tient au fait que les Avars (arrivés en Europe vers 450) ont importé avec eux l'étrier (déjà connus en Asie depuis aux moins un siècle).

Sōhei

L'appellation sōhei ne date que de la période d'Edo. Auparavant, ils

étaient appelés hōshi-musha « guerrier-moines », ou akusō « moines

féroces ».

Les sōhei étaient généralement organisés en larges

groupes ou armées au sein de leurs monastères. Le plus célèbre de ces

monastères est l'Enryaku-ji, sur le mont Hiei, qui surplombe Kyōto.

Les sōhei de l'Enryaku-ji étaient d'ailleurs appelés les yama-hōshi, ou

yama-bōshi « les moines du Mont ». Selon un poème du moine Jien : «

bien que nombreuses soient les montagnes, lorsque l'on parle du Mont, il

s'agit du mont sacré Hiei ».

Cette appellation a suscité une

grande confusion auprès des auteurs occidentaux qui ont très souvent

confondu les yama-bōshi avec les yamabushi .

Ce dernier terme, qui

signifie « ceux qui couchent dans la montagne » - et aucunement «

guerrier de la montagne » -, désigne en fait des ascètes itinérants qui

vivent dans les montagnes.

Les sōhei partageaient de nombreuses similarités avec les frères lais européens, membres d'ordres monastiques qui pouvaient ne pas avoir été ordonnés. Tout comme les moines-chevaliers allemands de l'Ordre Teutonique, ou d'autres ordres religieux tels que ceux impliqués dans les Croisades, les sōhei n'étaient pas des guerriers individuels, ni même des membres de temples isolés, mais des guerriers appartenant à des grandes confréries étendues. N'importe quel « temple principal » de n'importe quel ordre monastique sōhei pouvait avoir plusieurs, si ce n'est des dizaines ou une centaine, de plus petits monastères, lieux d'entraînement et temples subordonnés.

Les moines-guerriers apparurent pour la première fois de façon significative au Japon au milieu du Xe siècle, lorsque d'amères rivalités politiques commencèrent entre différents temples, différentes sectes bouddhiques, au sujet des nominations impériales des principaux temples (par exemple au titre de zasu (abbé)). La plupart des combats des quatre siècles suivants découla de ce type de rivalités et fut centrée autour des temples de Kyōto et Nara, principalement les temples Tōdai-ji, Kōfuku-ji, Enryaku-ji, et Mii-dera, les quatre plus grands du pays.

Le premier conflit armé éclata en 949, quand 56 moines du Tōdai-ji allèrent protester à la résidence d'un officiel de Kyōto contre une nomination qui leur déplaisait. Les protestations de ce type continuèrent tout au long du Xe siècle, se terminant souvent en bagarres au cours desquelles quelques participants pouvaient être tués. En 970, à la suite d'une dispute entre l'Enryaku-ji et le Yasaka-jinja de Kyōto, les premiers constituèrent la première armée de moines-guerriers. On ne sait pas clairement si cette armée était formée de moines de l'Enryaku-ji ou de mercenaires, dans la mesure où Ryōgen, l'abbé qui mit en place ce système, établit également un code de conduite monastique interdisant aux moines de quitter le mont Hiei durant leurs douze années de formation, de se couvrir le visage, et de porter des armes.

Les sōhei utilisaient un armement très varié. Si le naginata est l'arme qui leur est le plus souvent associée, de nombreux moines-guerriers renommés sont connus pour avoir manié avec brio toutes les armes depuis l'arc jusqu'au tantō et au wakizashi. Beaucoup combattaient à cheval et portaient des armures de samouraï.

Les moines-guerriers, comme la plupart des autres moines bouddhistes des mêmes sectes, portaient un empilement de robes ressemblant à des kimonos, normalement une blanche en dessous, et une beige ou jaune safran dessus (ce style a peu changé depuis l'introduction du bouddhisme au Japon au VIIe siècle). Les chaussures se constituaient traditionnellement de chaussettes tabi et de geta, ou de waraji (sandales de paille). Les moines-guerriers portaient souvent un foulard blanc plié et attaché pour couvrir au mieux leur tête, ou lui substituaient un bandeau (hachimaki). Enfin, beaucoup portaient divers types d'armures de samouraï.

La ceinture, ou obi, du kimono, était souvent complétée par une autre plus résistante, afin de pouvoir y suspendre un sabre. Le type de sabre le plus répandu était sans doute le tachi, bien que beaucoup aient aussi pu porter un tantō. Bon nombre de moines étaient des archers accomplis, et utilisaient des arcs de bambou et rotin appelés daikyū, avec des flèches de bambou.

L'arme la plus traditionnelle des moines, cependant, était le naginata, arme ressemblant aux hallebardes européennes.

Les sōhei étaient également entraînés à manier le kanabō, grand bâton ou massue en acier. Bien que mortelle, cette arme était généralement utilisée pour vaincre un adversaire sans répandre le sang.

Les moines de l'ikkō-ikki du XVIe siècle, de par leurs origines paysannes, avaient un équipement bien plus varié, allant de la simple tenue de paysan ou de moine à des armes, armures et casques de types très divers. Le naginata restait très commun chez eux, aux côtés d'une grande variété de sabres et de dagues, et d'un nombre limité d'arquebuses.

Finalement, bien que ne répondant pas vraiment aux notions d'arme ou d'armure, l'objet le plus commun porté par les bandes de l'ikkō-ikki était une bannière arborant un slogan bouddhiste. L'un des slogans les plus communs était le chant Namu Amida Butsu

en commentaire leur chant de guerre

MASSAGÈTES

Peuple

qu'Hérodote situe à l'est du Caucase et contre lequel Cyrus dirigea une

expédition au cours de laquelle il trouva la mort (~ 529).

Sans doute apparentés aux Scythes, les Massagètes combattaient soit à cheval, soit à pied, armés d'arcs et de piques.

La description que fait Hérodote de leurs coutumes (Histoires I, 215

sqq.) est particulièrement célèbre : les Massagètes sont essentiellement

des éleveurs (de chevaux en particulier) et pêchent les poissons du

fleuve Araxe ; ils connaissent le travail de l'or et de l'airain ; bien

qu'ils aient des épouses légitimes, ils mettent en commun leurs femmes ;

ils mangent les cadavres des anciens, qu'ils ont immolés, après les

avoir fait cuire ; ils ignorent l'usage du vin et ne boivent que du lait

; enfin, ce sont des adorateurs du Soleil.

La Garde impériale

A l'instar du reste de l'armée, la Garde impériale s'illustre tout particulièrement au cours de la campagne de Belgique. Le 16 juin 1815, Napoléon attaque les Prussiens retranchés dans le village de Ligny. La bataille est particulièrement sanglante. Plusieurs assauts français sont repoussés avant que Napoléon ne décide de faire donner la Garde. Chasseurs et grenadiers à pied, épaulés par la cavalerie lourde, attaquent la ligne prussienne qui cède sous l'assaut. Les Prussiens se replient en bon ordre. Napoléon vient de remporter sa dernière bataille.

Deux jours plus tard, le 18 juin 1815, Napoléon affronte les Anglais à Waterloo. Solidement retranchés, les Britanniques repoussent plusieurs assauts de l'infanterie et de la cavalerie de ligne. Vers 19h, Napoléon tente une ultime attaque et fait donner la Garde. Les colonnes françaises se portent en avant ; elles sont décimées par un violent tir de mitraille. Les Britanniques contre-attaquent. Accablés par le nombre, les fantassins de la Garde reculent provoquant un mouvement de panique dans l'armée de Napoléon. Dans cette cohue, seuls les régiments de la Garde résistent au prix de lourdes pertes. « La Garde meurt, mais ne se rend pas » aurait dit le général Cambronne

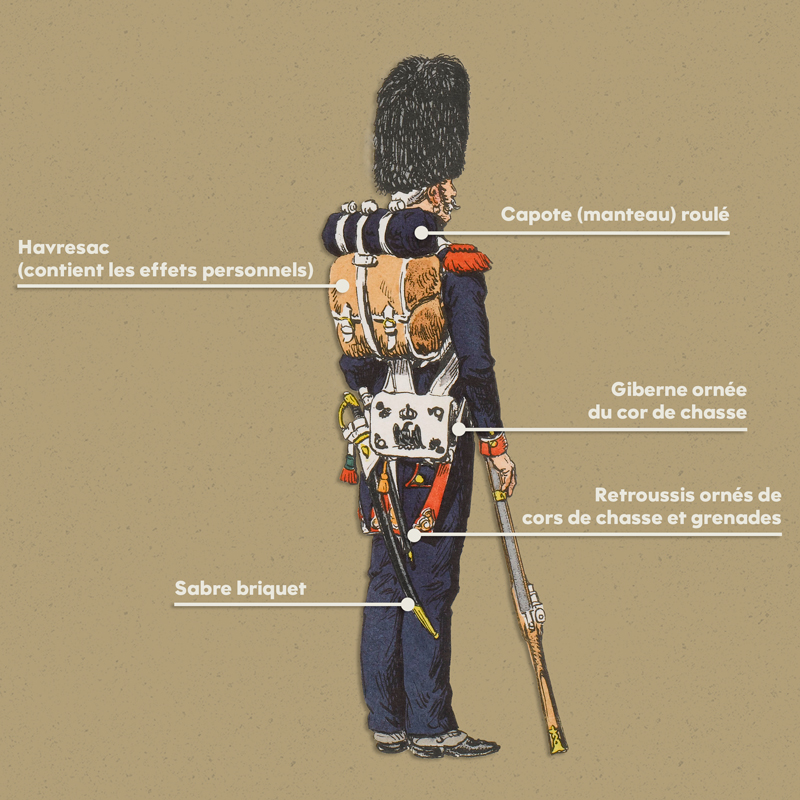

Le chasseur à pied de la Garde impériale est équipé d'un fusil que le fantassin charge avec une cartouche contenant de la poudre et une balle en plomb de forme sphérique. Fiable et simple d'usage, ce fusil possède un système de mise à feu à silex qui, lorsque le fantassin appuie sur la détente, vient percuter la batterie. Au contact de cet élément métallique, le silex provoque des étincelles enflammant la poudre qui projette la balle. Le fantassin peut également utiliser son fusil au corps à corps après l'avoir équipé d'une baïonnette. Conçu selon un gabarit standard qui en permet la fabrication par centaines de milliers, ce fusil équipe les armées de Napoléon. Selon les dires de l'Empereur, « le fusil est la meilleure machine de guerre qui ait été inventée par les hommes ».

Le chasseur possède également un sabre d'infanterie surnommé « briquet » en raison de la ressemblance de sa garde avec les briquets de l'époque. A la fin du XVIIIe siècle, il est caractéristique de l'équipement des sous-officiers et des compagnies de grenadiers et de chasseurs. Peu utilisé sur les champs de bataille, le sabre sert surtout comme un outil lors des bivouacs pour débroussailler, trancher le petit bois ou la nourriture.

A l'instar des autres unités d'infanterie, les chasseurs à pied de la Garde adoptent différents types de formation sur les champs de bataille.

La formation en ligne consiste à déployer les soldats sur un front étendu, mais sur une faible profondeur - trois ou quatre rangs suffisent. Cette formation est utilisée principalement pour le « feu ». Tenant compte du temps nécessaire pour recharger les fusils, ce mode de combat demande un entraînement spécial pour repousser l'adversaire sous des tirs incessants.

La formation en tirailleurs consiste à dépêcher en avant du front de petits groupes de soldats qui harcèlent l'adversaire de leur feu. Il s'agit de retarder la progression de l'ennemi ou de le désorganiser, en ciblant notamment les officiers, qui donnent les ordres, et les musiciens, qui les transmettent.

La formation en colonne est utilisée pour l'offensive. Les soldats sont disposés sur un grand nombre de rangs successifs, tous de faible largeur. Ce type de formation est utilisé principalement pour le « choc », c'est-à-dire pour enfoncer les défenses de l'adversaire à la baïonnette.

La formation en carré consiste à former une figure géométrique de forme carré dont chaque côté est constitué de trois ou quatre rangs. Les deux premiers rangs s'agenouillent, la crosse du fusil calée contre le sol et les baïonnettes braquées en oblique, à la façon des piquiers des siècles précédents.

Les deux derniers rangs se positionnent derrière, debout, pour doubler la ligne de baïonnettes et font feu sur l'ennemi. Cette fortification humaine, renforcée par les canons placés aux angles, s'avère redoutable en position défensive notamment pour repousser les charges de cavalerie.

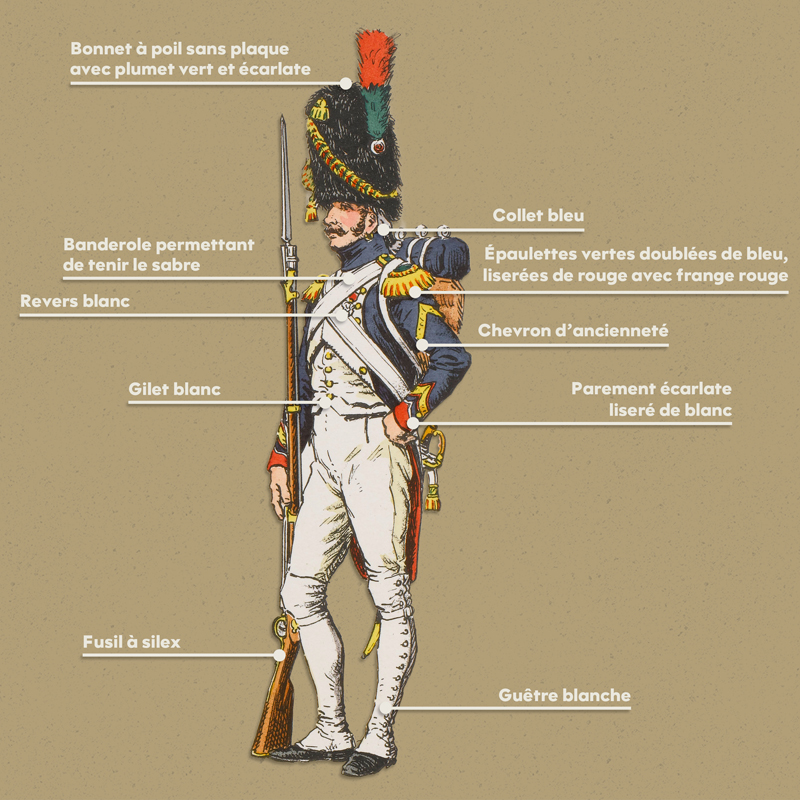

musée de l'armée

La Garde impériale rassemble les troupes d'élite de Napoléon. Ceux qui y servent doivent avoir participé à au moins deux campagnes et être des hommes « dont l'obéissance et la moralité puissent être citées comme modèles » (Napoléon). Jalousée, mais aussi admirée par les autres unités, la Garde impériale constitue le noyau fédérateur de l'armée que sa présence rassure. Elle impressionne par sa tenue impeccable, son ordre de bataille irréprochable et son sang-froid à toute épreuve, atouts moraux et psychologiques qui rassurent l'armée et font fléchir l'ennemi en cas d'incertitude sur la victoire.

Ses fonctions sont

multiples. Elle est chargée de la surveillance des palais impériaux et

des édifices gouvernementaux, des missions d'honneur, de la protection

de l'Empereur durant ses déplacements comme sur le champ de bataille où,

habituellement placée en réserve, elle intervient dans les situations

critiques soit pour forcer la victoire, soit pour protéger la retraite.

Elle se compose d'unités très diverses issues de l'infanterie, de la

cavalerie, de l'artillerie, du génie, de la marine. Parmi les troupes

d'infanterie, les chasseurs à pied de la Garde impériale comptent parmi

les corps les plus prestigieux. Leur tenue se compose notamment d'un

bonnet à poil, d'un collet bleu, de revers blancs, d'épaulettes vertes à

franges rouges, de parements et retroussis écarlates ornés de cors et

de grenades. Composés de 800 à 3600 hommes en fonctions des époques, les

chasseurs à pied se sont illustrés au cours des plus grandes batailles

de l'Empire, notamment à Austerlitz (1805), Iéna (1806), Eylau (1807),

Friedland (1807), Wagram (1809), La Moskowa (1812), Leipzig (1813),

Hanau (1813), Ligny (1815) et Waterloo (1815).

L'armée gauloise

Contrairement aux idées reçues, l'armée gauloise est particulièrement bien structurée. Bien que l'individu soit au centre, des unités peuvent être créées permettant ainsi de monter des stratégies élaborée et complexes.

Il y a trois types de combattants :

Essentiellement composée de combattants occasionnels et de débutants, elle représente environ 80 % des effectifs. Leur rôle est de surtout « faire du bruit ». Placés à l'arrière leur intervention est un dernier recours. Ces hommes armés essentiellement de lances, de javelines ou de frondes sont surtout des paysans. Leur mobilisation est donc exceptionnelle mais indispensable.

L'infanterie lourde

Ce sont des combattants de métier, qui ne savent faire que la

guerre. Bien souvent au service des aristocrates, ils sont soit des ambactos,

soit des mercenaires, soit de jeunes aristocrates faisant leurs armes.

Leur armement est plus adapté. Ils savent manier la lance, l'épée et le

bouclier. Les ambactos sont équipés par leur maître. Ces hommes, suivant

leur fortune ou la fortune de leur maître, peuvent porter la cotte de

maille, un casque et manier l'épée. Pour les plus riches, une cavalerie

peut être constituée. Lors de victoires, le soldat prélève la tête de

son ennemi en trophée qu'il place sur la porte de sa maison, le portique d'un sanctuaire ou dans un coffre en cèdre.

Les chefs de guerre

C'est la classe aristocratique dirigeante. Ils savent parfaitement manier toutes les armes, du javelot à l'épée en passant par le bouclier et la dague. Généralement cavaliers, surtout durant la guerre des Gaules, ils sont en première ligne. Ils commandent aux hommes durant le tumultus gallicus (« tumulte gaulois », levée en masse d'urgence) et sont considérés comme des demi-dieux par les hommes. Ils possèdent toute la panoplie du guerrier, casque, cotte de maille, épée, bouclier, dague et lance. Ils sont reconnaissables par leurs vêtements hauts en couleurs.